バックビューカメラ取り付け奮闘記

2011/12/4~8

キャンピングカーにはバックカメラが標準装備されており、遠方後方確認はできる。

しかし、駐車マスなどへの駐車等の近くへの確認は困難である。

これまでも、何度となく失敗があり、最近では前進駐車、出発も前進。やむなく、バックする場合には家内の

誘導が専らである。

頼みの綱のこれまでのバックカメラも突然モニターに映らなくなってしまいました。

原因は接触不良であるという予想はついている。あちこち、確認していたら偶然にも元通りななりました。

この時、後方確認できないことの不安感は大変なもので、旅先でこのような事態が起きた場合には不自由

することが予想される。

いざという時に代用できるようにもう一台のバックカメラを取り付けることに。

早速、ネットショップで確認、送料込で4千2百円也、格安である。

ここでは、初心者故の取り付け時の失敗談を含めて紹介します。

バックギアに入れるとはカーナビのモニターへ割り込みできるようにする。

カーナビはパナソニックストラーダインダッシュ型、ハードデスクタイプで高価であったが、ナビ機能は?

このようなキットが送られてきました。

問題はRレンジの時、電流が流れる配線を探さなければならない。

バックランプの配線を確認すればいいが、これが一苦労、バックランプ、ウインカー、夜間灯が一体となっており

ビス4本で固定されており簡単に外れると思いきや、表からは外れない構造になっていました。

右の写真のようにボルト、ナットで固定されているが狭い場所で中々外れない。

①バックカメラキット確認

カメラ本体、映像コード(6m)

ランプを固定しているのがこのボルト、ここを回しても上のナットが回るので中々はずれない

②ランプ取り外し

どうにか取り出しに成功、左ウインカー、ブレーキランプ、右がバックランプでした。

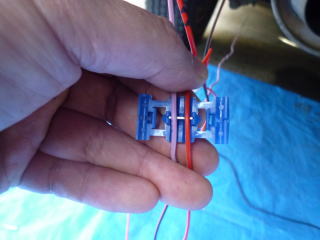

③バックランプから端子取り出し

赤い配線がバックランプ、白い配線がアース線

圧着ソケットで接続、端子を外に取り出す。

④リバースコード接続

この端子に紫色のリバースコードを接続、これでバックギア時に電流が流れるはずである。

このリバースコードをナビ本体のリバースコード用端子に接続

⑤ナビ本体取り出し

まずは、ナビ本体を外すことである。

その前にレバーについている操作用プラスチックを引っ張り外す。

ここにマイナスドライバーを入れ、こじ開ければ簡単にはずれなす。

ナビ本体は4本のビスで固定されていますので、ドライバーで外します。

電動ドライバーを使えば楽、コネクターを外せば作業がより簡単になります。

ナビを外した状態。配線がビッシリ入っています

⑥リバースコードナビ本体取り付け ⑦AV拡張

ナビ本体から出ている紫端子にギボシでリバース カメラからの映像端子取り付け

を接続

⑧カメラ電源取り出し

いよいよ試験です。エンジンをかけ、バックギアへ、全然反応なし。

さて、原因は?

チェックポイント、バックギア時、電流が流れるかテスターでチェック、電流が流れていないよう、どうやら圧着

ソケットで使用できる太さに満たず機能していなようである。

再度挑戦

リバースコードに接続、赤い配線がカメラ本体への電源へ

ギボシ付の赤いソケットで接続、直接カメラに接続、こちらの方が確実性があるようです。

再度テスターでチェック、どうやら電流は流れているようである

⑨カメラ設置

ドリルで穴を開けカメラをセット、簡単にできます。

⑩配線

問題は配線の通し方、車体下部を通してダッシュボードに引き込むのがベストであるが、エンジン部分を通す

のは困難、バックカメラからエントランスドアまでは車体下部の配線に添架、エントランスドア付近で車内に引

き込み車内を通ってナビ本体のリバースコード端子に接続。

開けた穴にはコーキング材を詰め穴を塞ぎました。

添架は結束バンドを使い固定、アースは車体部分、電気を通す塗装されていない部分

これで、配線終了です。

エンジン始動、バックギアに入れたら、モニターに映像が瞬時に割り込みました。

成功です。

今回はリバースコード確認のためにランプを分解しましたが、4本の配線が入っており、グリーンの2本がウ

インカー、ブレーキランプ、赤がリバースコード、グレーがマイナスコードのようです。

これからは分解しなくてもここから電源を取ることができます。

あとがき

車体下の狭い空間にもぐり込むために自由がききません。

動きが取れるようにビニールシートを敷く等の準備が必要です。

車体は泥等で汚れています。作業前に洗車しておくことが大事。

又、目に泥が入るなどの危険があります。ゴーグル等の用意もお忘れなく。

キャンピングカーは低い位置での後方確認は安全面でも必要なこと、お薦めします。楽ですぞ~

自信を持ってバックできます。

![]()